作者: 來源: 菏澤日報 發表時間: 2025-09-10 09:29

兒歌曰:小黑驢,長三年,牽到集上肉鋪前,打個滾,伸伸腿,吃筐草料喝筲水。叫一聲,拽斷韁;叫二聲,踢爛缸;叫三聲,撞得肉鋪晃蕩蕩;叫四聲,嘀兒嘀兒回家鄉。

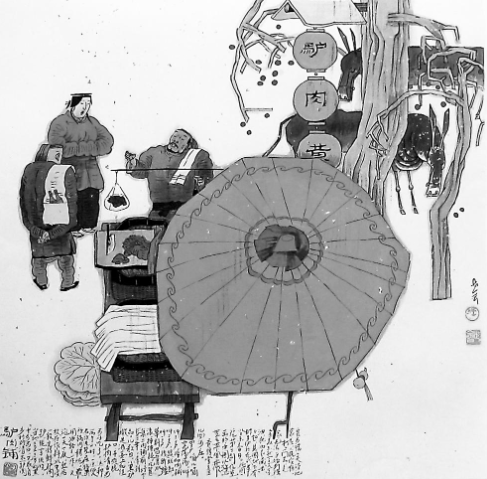

魯西南城鄉的街頭,常見許多不起眼卻充滿煙火氣的小店——驢肉鋪。門面不大,門口木牌斑駁,寫著“李家驢肉”“高記驢肉”“驢雜”等字樣,或工整或潦草,透著一種老店底氣。

走進鋪子,最先映入眼簾的是一口咕嘟作響的大鐵鍋,燉著驢骨、驢肉與香料,熱氣騰騰,香氣四溢。掌柜的多是中年人,動作麻利,話頭不多。

燉驢肉講究火候與香料的搭配,需選用二至三歲的本地黑驢,現宰現燒,確保肉質肥瘦適中。肉需剔骨切塊,清水浸泡去除血水,再分層碼入鐵鍋,底部鋪墊驢骨,倒入以驢骨湯為基礎的湯底,浸泡約5個小時,使藥香完全滲入肌理。

將處理后的驢肉放入大鍋中,加入提前準備好的老湯、鹽及佐料20余種,先大火燒沸,再轉文火慢熬七八個小時。熄火后燜一整夜,直至骨肉分離,成品顏色醬紫、肉質熟爛不散,清香可口。驢雜亦收拾得干凈利落,不同部位風味各異。

驢肉鋪的魅力不止于味,更在于它所承載的民俗與人情。趕集的、歇腳的圍坐一桌,稱上兩斤剛出鍋的驢肉或下貨,不管認不認識,都能邊吃邊聊。談莊稼、聊兒孫,狼吞虎咽中盡是滿足。

這些藏在老街深處的驢肉鋪,不僅是地方風味的縮影,更如一盞盞溫暖的燈,照亮著鄉野一隅,承載著一代代人的味覺記憶與情感。

文/孔偉建 圖/王世會

魯公網安備 37172902372011號

魯公網安備 37172902372011號